home

La SS. Annunziata di Firenze e Lorenzo il Magnifico

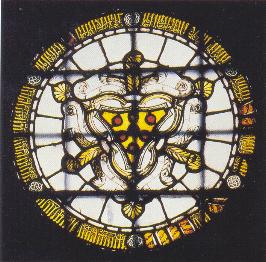

Nella

fotografia, vetrata sec. XV della cappella della SS. Annunziata con lo stemma di

Piero di Cosimo dei Medici e scritta in arabo.

Ancora

sull'Annunziata e Lorenzo il Magnifico.

Il

6 settembre u.s., si è chiusa la mostra dedicata a "La Chiesa e la Città

a Firenze nel sec.XV", che la Curia Arcivescovile aveva organizzato e

inaugurato, nei sotterranei della basilica di S.

Lorenzo, il 6 giugno u.s., nel clima di celebrazioni del 500mo della morte di

Lorenzo il Magnifico (+ 1492). Il Catalogo a cura di Gianfranco Rolfi, Ludovica

Sebregondi, Paolo Viti, è stato stampato a Milano per la Silvana Editoriale, e

ne parliamo sia per ricordare i "pezzi'" d'arte appartenenti all'

Annunziata ed esposti in Mostra (v. in calce a questo articolo),sia per

continuare sul nostro Bollettino il discorso sui Medici e l'Annunziata già

iniziato nel numero precedente e che si completa ora con il presente articolo

del Catalogo: "La SS. Annunziata e i Serviti" di E. M. Casalini

(pp.119-121).

La

basilica dell' Annunziata, nonostante la sua apparenza fastosa di marmi e

dorature barocche,è tra le più antiche chiese di Firenze. La sua prima pietra

fu interrata il 25 marzo 1250 e la fondazione di questo santuario è dovuta al

nuovo Ordine regolare dei Servi di Maria, che sette cittadini fiorentini, nel

quarto decennio del secolo XIII vollero dedicare, sul Monte Senario, alla Madre

di Dio. Santa Maria di Cafaggio, o Santa Maria dei Servi

- così ebbe nome la Santissima Annunziata all'inizio - fu il primo

convento cittadino voluto dal nuovo ordine religioso, che, oltre a diffondere

una devozione alla "gloriosissima Vergine Maria" contemplata nel

mistero dell' Annunciazione, operava predicando la pace e la riconciliazione

degli animi nella città divisa tra guelfi e ghibellini, ortodossi ed

eretici.

Certamente un'immagine della Madonna Annunziata dall' angelo servì, fin

dai primi anni,a guidare la pietà popolare, e fu subito venerata come

"Madre di Grazia" dai fedeli che ogni anno accorrevano, insieme al

proprio vescovo, a celebrare la sagra del 25 marzo. Infatti, il 3 settembre 1293

Andrea dei Mozzi, vescovo di Firenze, concedeva particolari privilegi per le

confessioni a sei frati della comunità e alloro priore, perché - dice la bolla

- la devozione professata dai Servi di Maria alla pietosa Madre di Dio spingeva

molti ad andare a Cafaggio a confessarsi (Annales OSM, 1618, I, p. 168).. A poco

più di quarant' anni dalla fondazione, il santuario mariano di Firenze era

ufficialmente riconosciuto dall' autorità ecclesiastica e con tale identità

sarebbe giunto fino ai nostri giorni,impegnando per secoli anche le fabbriche

della chiesa e del convento (cfr. Casalini, in Tesori d'Arte, 1987, p. 75 seg).

E'

proprio a questo sviluppo edilizio che è legata, nella storia del santuario, la

presenza di alcune famiglie fiorentine, potenti finanziariamente e

politicamente. I Servi di Maria dell' Annunziata, pur facendo valere e

difendendo l'autonomia e la proprietà dell'Ordine sull'edificio, sacro e

comunitario, passarono però sotto la protezione e l'aiuto economico prima dei

Falconieri, poi dei Guadagni e infine dei Medici.

Dal 1448 inizia una

documentazione diretta e ininterrotta dei favori dei Medici all' Annunziata e se

in ciò non si possono escludere fini politici di accondiscendenza alla pietà

popolare - specie in Cosimo e in Lorenzo il Magnifico - nemmeno possiamo negare

una sincera e personale devozione della famiglia all'immagine dell'

Annunciazione nel santuario mariano di Firenze.Il Filarete nel suo Trattato

d'Architettura (1451-1464) attribuisce a Cosimo, tra gli excelsi edifitii

da lui fatti murare a Firenze, anche l'ornatissima cappella dell Annunptiata

de' Servi (Il, f. lr ed cit. 1965), ma in seguito precisa: L'ornamento

de' Servi non tacerò: questo a fatto fare Piero di Cosimo con volontà del

padre (II,f. 188r).Un'iscrizione, già ai piedi dell'altare di marmo

(attualmente al museo Bardini) attribuiva tutta l'opera a Petrus. Med. Cosmi.

loann.Filius. Sacellum. Marmoreum. Voto Suscepto.Animo. Libens. D.D. Anno

MCCCCVLXIII.Idib. Martii (Tonini, 1876, p. 88) e sul retro del cornicione

del tabernacolo è rimasta visibile l'iscrizione: Piero di Cosimo de Medici

fece fare que/sta opera et Pagnio di Lapo di Fiesole/ fu el maestro che lla fe'

MCCCCIIL/ Costò fiorini 4000 el marmo (Tonini, 1876, p. 89).

Non

possiamo quindi dubitare del fatto che il tabernacolo marmoreo della Madonna

Annunziata sia stato voluto da Piero di Cosimo e per un motivo ben preciso, voto

suscept" cioè voto fatto e - come suggerisce la data - per grazia

ricevuta. L'iscrizione ai piedi dell'altare riportava la data del 15 marzo 1448

(1449, secondo lo stile comune) e il primo figlio maschio del più che trentenne

Piero - il futuro Lorenzo il Magnifico - era nato il primo gennaio dello stesso

anno.

La devozione di Piero di Cosimo all'Annunziata caratterizza tutta la sua

vita. Nell'inventario inedito dei doni d'argento offerti alla Madonna (cfr.

scheda 6.15), quelli dei Medici, come quelli di ogni fedele, segnano tappe

tristi o liete del nucleo familiare.

Così, ad esempio, il 21 febbraio 1465 Monna

Contessina donna fu di Cosimo de Medici, a sei mesi dalla morte del marito,

inviò un reliquario d'argento a forma di pace, con dipinto su

avorio"Nostra Donna quando è morta, con Nostro Signore che tiene la sua

anima in collo".Inoltre il 23 marzo 1465 Giuliano di Piero, scampato a un

gravissimo pericolo, e mediis pene mortis faucibus viene mandato

dal padre ad offrire alla gloriosissima Vergine una figura d'ariento (... )

cinta con cintola d' ariento.

Ancora, il 28 aprile dello stesso 1465 viene

portata una corona d'ariento grande (...) fecela arecare Lorenzo di Piero di

Cosimo quando andò a Milano. Disse era per la Nannina (cioè la sorella

Lucrezia alla quale era molto affezionato), ma a quella data Lorenzo, sedicenne,

stava per recarsi a Milano per assistere al matrimonio di Ippolita Sforza col

duca di Calabria. L'8 settembre 1467 è lo stesso Piero che lascia su

l'altare de la Nuntiata una imagine d' ariento di peso libre otto, once cinque e

mezo. Disse darla per voto avea fatto per mona Lucretia sua donna per una sua

malattia.Dopo tali esempi dobbiamo aggiungere quanto il Filarete nel suo

Trattato e i registri di fabbrica documentano e cioè la costruzione (1453

-1463)di un coretto, o vestibolo, a lato della cappella della Madonna e in

diretta comunicazione con essa: gli stemmi e gli emblemi intrecciati di Cosimo,

Piero e Lorenzo - che con una certa frequenza si trovano in questo ambiente -

fanno pensare a una commissione di famiglia. Nel Capitolo generale dei Servi di

Maria tenutosi a Treviso nel 1461, il nuovo priore fra Cristoforo da

Giustinopoli concesse infatti al Magnifico Petro Medices Cosmi filio e a

tutta la sua famiglia, la partecipazione ai beni spirituali dell'Ordine (Annales

OSM, I 1618, p. 511).

Nel coretto era situato anche l'armario degli arienti:

un armadio a muro, chiuso da una cateratta di legno arricchita di tarsie e dal

pennello dell' Angelico e della sua scuola, ora al Museo di San Marco (Casalini,

1963, pp. 104-124). Un occhio di vetro istoriato raccoglie inoltre, con

bella invenzione, le imprese dei Medici, incorniciate non da rabeschi ma da una

iscrizione in arabo antico che esalta la Vergine Maria (Casalini, 1981,pp. 2,3).Dell

'insieme "coretto-vestibolo-cappella" parla ancora il Filarete: Emmi

detto che (Piero)già a agiunto presso ad essa una cappella atta a stare quando

gli piacesse per sua divotione dignissime (Trattato, 1451-1464 ed.

cit.,1965,1,f. 188v) e per raggiungere indisturbato il coretto, lo stesso Piero

fece costruire sulle volte del chiostro dei Voti alcune stanze per sua

abitazione, alle quali si accedeva direttamente dalla piazza (Casalini, 1963, p.

106).

Infine è interessante la testimonianza di fra Mariano Salvini dei Servi

di Maria - vescovo di Cortona dal 1455 e promotore intelligente di tutti i

lavori all' Annunziata dal 1447 - che

scrive a Piero: In dies et horas singulas laus Deo et gloriosissimae

Annuntiatae accrescit ex ornamento ingenti tabernaculi sive armarii et confluit

populus advidendum (Piana, 1977, p. 165). Coretto, "armario" e

stanze sopra il chiostro avranno richiesto spese non indifferenti, che da sole

basterebbero a provare la grande generosità del figlio di Cosimo verso il

santuario. E se gli ambienti sopra le volte del chiostro servirono solo a lui,

alla sua pietà religiosa, è certo che i suoi discendenti le usarono per altre

occasioni. Lorenzo vi tenne al sicuro,dal 5 al 12 giugno 1478, Raffaello Riario,

il giovane cardinale che aveva sequestrato in Palazzo Vecchio dopo la congiura

dei Pazzi (Adimari,1769, p. 62), e sembra che i suoi nipoti, i piccoli Clarice e

Lorenzo, il 9 novembre 1494, nella cacciata dei Medici da Firenze, in questo

ambiente trovassero un momentaneo rifugio (Rossi 1956,p.65).

Il periodo migliore

dei rapporti tra l' Annunziata e i Medici fu sicuramente quello di Piero di

Cosimo. Pare invece che Lorenzo applicasse una politica tutoria sul convento e

che non tutti i religiosi fossero disposti a sopportarla. È sufficiente

riportare alcune situazioni verificatesi in quegli anni all' Annunziata per

poter convalidare le nostre ipotesi o almeno giustificarle. È singolare

l'episodio del bando ricevuto da fra Cristoforo da Giustinopoli, priore generale

dei Servi di Maria e già priore del convento di Firenze (1449), che si era reso

colpevole di aver fatto pignere una imagine de la Nontiata per mandare ad

l'imperatore, per capire il potere di Lorenzo, il quale ritira la condanna

solo dietro la raccomandazione del cardinale Francesco della Rovere, futuro

Sisto IV (cfr. Piana, 1977, p. 126,nota 54).Non si spiega completamente neanche

il caso dei due umanisti dei Servi di Maria dell'Annunziata, fra Paolo Attavanti

e fra Taddeo Adimari. Il primo viene messo in carcere nel 1471 e poi esiliato a

Siena. Nel giugno del 1472 fra Paolo scrive a Lorenzo proclamandosi innocente -

ma non conosciamo il capo d'accusa - e non riceve risposta. Esce dall'Ordine dei

Servi ed entra in quello di Santo Spirito a Roma e ritornerà tra i Servi solo

nel 1485, forse per la mediazione del nuovo generale, fra Antonio Alabanti,

grande amico di Lorenzo.

Fra

Taddeo Adimari in contrasto con gli "Operai" laici della Annunziata,

è mandato in esilio, da dove scrive a Lorenzo il 5 ottobre 1479: nella mia

deposizione non volevo offendere la tua Magnificenza, né gli altri operai, ma

difendermi. Nel 1482 fra Taddeo è di nuovo all'Annunziata, ma l'anno dopo

vestirà l' abito dei Vallombrosani e sarà nominato abate commendatario di

Santa Reparata a Marradi (Serra, 1965, pp. 9 e sgg. 1971, p. 49 e Id.).

È certo

insomma che nell'ultimo trentennio del secolo, gli "Operai" laici

dell' Annunziata hanno un potere tale da indurre il Senato fiorentino ad inviare

al papa Innocenzo VIII una lettera (17 novembre 1497) di pesanti accuse nei

riguardi del convento. Il pontefice, dopo un'indagine accurata, sia pure

rilevando alcune deficienze,darà ragione ai religiosi (Annales OSM, II 1618,pp.

1,2).

In questa lunga polemica si inserisce anche fra Antonio Alabanti che,

prima come priore dell'Annunziata, poi da priore generale dell'Ordine de Servi

di Maria, tenta di accordare le parti con operazioni di riforma religiosa, e con

una sincera devozione a casa Medici. Una devozione che a detta dei contemporanei

gli costerà la vita nel 1495: grande e Medici il ferno, o sorte o caso /

lasciò a Milan per lor e l'osse e nervi (Rossi, 1956, pp. 65, 66, n. 68).

La documentazione in nostro possesso sul decennio di fine secolo nulla ci rivela

della posizione dell' Annunziata nelle drammatiche vicende tra Piagnoni e

Palleschi. Né possiamo dar retta a certa storiografia del secolo scorso per

avallare l'immagine di una netta opposizione trai due vicini conventi di San

Marco e dell' Annunziata.

Gli ultimi riferimenti ai Medici li troviamo nel

registro di "Entrata e Uscita della Sagrestia" del periodo 1488-1505,

conservato nell'archivio del convento, e sono proprio del 1492. Il primo

riguarda il figlio di Lorenzo, Giovanni, futuro Leone X: Ricordo chome a dì

dieci di marzo 1491 Messer Giovanni di Lorenzo de' Medici con molti trionphi

prese el capello alla Badia di Fiesole e entrò in Firenze a hore 22, e lla

prima gita fu alla Nuntiata, poi andò a visitare la Signoria con quattrocento

chavalli o più, e a dì 12 si Partì per andare a Roma e io frate Diodato

sacrestano ho fatto questo ricordo ogi, questo dì 12 di marzo 1491 (c.

13v). A distanza di un mese troviamo la seconda" ricordanza", breve e

senza alcun commento: Ricordo come oggi questo dì otto d'aprile 1492 morì

el Magnifico Lorenzo de' Medici, a ore cinque di nocte e morì fuori di Firenze

al luogo suo, detto Charegi (ivi, c. 14r).

Eugenio

M. Casalini, osm

Come sarebbe logico a questo punto dovremmo

riportare la bibliografia citata nel testo - e che l'interessato troverà nel

Catalogo -, ma credo più utile per i nostri lettori citare le opere

dell'Annunziata presenti alla Mostra (Riproduzioni e schede del Catalogo).

p.87 Rip. un confratello della Compagnia della

SS. Annunziata (Ospedale degli Innocenti, Firenze)

p.89 Rip. Annunciazione-maiolica di Santi

Buglioni nella lunetta della porta dell'ex-oratorio della Compagnia dell'

Annunziata.

p.98 Rip. Crocifisso dei Bianchi - a tutta

pagina e a colori (chiesa della SS. Annunziata).

p.99 Scheda di Ludovica Sebregondi sul

Crocifisso dei Bianchi.

p.122 Rip. Santa Maria dei Servi - a colori e

tutta pagina - dal Codici Rustici.

p. 123 Rip. Una pagina dell'Inventario degli

argenti donati alla SS. Annunziata (1477-1511) - Scheda di E. Casalini.

p. 123 Graduale Codice D. (SS. Annunziata),

scheda di Marco Assirelli. Rip. in bianco e nero della miniatura d'inizio della

festa del Corpus Domini.

p. 125 Fornimenti d'argento lavorato per la

legatura del Mare Magnum di Antonio Di Salvi (1488); scheda di Dora Liscia

Bemporad; Rip. in bianco e nero dello stemma dei Servi di Maria; Rip. a piena

pagina (p. 126) e a colori della coperta del Codice.

La SS. Annunziata XII, 4-5, luglio ottobre

1992.